初老初級ジャグラーの日記です。

ジャグリングを始めたのは2004年。ボールと傘を中心に投げたりまわしたりしてます。2005年1月にクラブを始めましたが、いまだに3クラブカスケードしかできません。花籠鞠、一つ鞠も始めましたが、まだ基本パターンもできません。

技の習得には通常言われている期間の4倍から5倍かかりますが、投げていること自体が好きなのでじわじわ続けています。

カレンダー

| 01 | 2025/02 | 03 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

ブログ内検索

カテゴリー

最新TB

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

書名:河原者ノススメ―死穢と修羅の記憶

著者:篠田 正浩

出版社: 幻戯書房 (2009/11)

ISBN-10: 4901998501

内容:(「BOOK」データベースより)

芸能がつくりあげた荒唐無稽こそ、宇宙の片隅で漂う人間の叡智の産物かもしれない。

構想50年―日本映画界の旗手が、芸能者たちの“運命”を追跡し、この国の“歴史”が

時系列で記される単純化に抗する、渾身の書き下ろし作品。

非常によくまとまった日本の芸能の歴史。

一冊だけ読むのだとしたらこれを読めばよいかもしれない。

参考文献などもまめに記述されている。

自らが芸能者の立場にたっての書き方がかんじられ、学者が書いている

歴史書よりずっとはいりやすいしおもしろい。

歴史の流れを追うというよりひとつひとつのエピソードの記述が著者の思いを告げている感じ。

ただ江戸時代にはいるとほとんど歌舞伎の話題に終始するのは残念。

P31

河原者に対する差別がいまだにある

桂離宮を飛び込みで見学しようとしたとき俳優というとことわられた。

梟の城を制作中のとき、四条河原の死闘の際の音曲効果として、壬生狂言の

囃子使用をかんがえたが、保存会からは

「我々が伝承している狂言は重要無形文化財で、河原乞食の芸とは違います」と拒絶された

132ぺージ

天平勝宝3年(751)、「続日本紀」は記す。

外来の技芸である散楽が宮廷舞楽の雅楽寮に編入され、「散楽戸」として官人芸能になったと。

137ページ「能楽源流考」能勢朝次

散楽戸廃止以前を「貴族的猿楽」以降を「賤民猿楽」とした。楽戸をもうけなくても自然発生的に芸を志向する人々があらわれ、その集団で芸の伝承はもちろん官人の中にも散楽伎の下いたっ者を選ぶことが可能になったというのである

散楽戸はそようちょうを免ぜられてきたが、その廃止によって賤しい雑戸の身分から納税者としての公民になれる道が開けた一方で、さらに下層のせんみんざつげいしゃとなる。

「中近世放浪芸の系譜」では官人として保護され慢心していた散楽の芸より、路上や社寺の境内で都人の目にさらされた放浪者の芸の方が刺激的で練達していたことが理由ではないかとして能勢の説を訂正する。

早稲田大学演劇博物館長の竹本幹夫は「事実は散楽のような多種目な芸能を官営で維持する財政の余裕がなくなったのではないか」と解説し、さらに大陸や朝鮮半島から渡来する芸能者が絶えることなくこの国に流入し、一ぴう巨大化した寺社は年中行事を支える自前の芸能者の確保を必要としたはずだと述べた

著者:篠田 正浩

出版社: 幻戯書房 (2009/11)

ISBN-10: 4901998501

内容:(「BOOK」データベースより)

芸能がつくりあげた荒唐無稽こそ、宇宙の片隅で漂う人間の叡智の産物かもしれない。

構想50年―日本映画界の旗手が、芸能者たちの“運命”を追跡し、この国の“歴史”が

時系列で記される単純化に抗する、渾身の書き下ろし作品。

非常によくまとまった日本の芸能の歴史。

一冊だけ読むのだとしたらこれを読めばよいかもしれない。

参考文献などもまめに記述されている。

自らが芸能者の立場にたっての書き方がかんじられ、学者が書いている

歴史書よりずっとはいりやすいしおもしろい。

歴史の流れを追うというよりひとつひとつのエピソードの記述が著者の思いを告げている感じ。

ただ江戸時代にはいるとほとんど歌舞伎の話題に終始するのは残念。

P31

河原者に対する差別がいまだにある

桂離宮を飛び込みで見学しようとしたとき俳優というとことわられた。

梟の城を制作中のとき、四条河原の死闘の際の音曲効果として、壬生狂言の

囃子使用をかんがえたが、保存会からは

「我々が伝承している狂言は重要無形文化財で、河原乞食の芸とは違います」と拒絶された

132ぺージ

天平勝宝3年(751)、「続日本紀」は記す。

外来の技芸である散楽が宮廷舞楽の雅楽寮に編入され、「散楽戸」として官人芸能になったと。

137ページ「能楽源流考」能勢朝次

散楽戸廃止以前を「貴族的猿楽」以降を「賤民猿楽」とした。楽戸をもうけなくても自然発生的に芸を志向する人々があらわれ、その集団で芸の伝承はもちろん官人の中にも散楽伎の下いたっ者を選ぶことが可能になったというのである

散楽戸はそようちょうを免ぜられてきたが、その廃止によって賤しい雑戸の身分から納税者としての公民になれる道が開けた一方で、さらに下層のせんみんざつげいしゃとなる。

「中近世放浪芸の系譜」では官人として保護され慢心していた散楽の芸より、路上や社寺の境内で都人の目にさらされた放浪者の芸の方が刺激的で練達していたことが理由ではないかとして能勢の説を訂正する。

早稲田大学演劇博物館長の竹本幹夫は「事実は散楽のような多種目な芸能を官営で維持する財政の余裕がなくなったのではないか」と解説し、さらに大陸や朝鮮半島から渡来する芸能者が絶えることなくこの国に流入し、一ぴう巨大化した寺社は年中行事を支える自前の芸能者の確保を必要としたはずだと述べた

PR

題名:日本古典芸能史

著者:今岡 謙太郎

出版社: 武蔵野美術大学出版局 (2008/03)

ISBN-10: 4901631810

内容:

一読三嘆?ありそうでなかった、こんな本。謎めいた伎楽面から、猿楽の滑稽、能の幽玄、歌舞伎の破天荒、人形浄瑠璃の情、落語の洒脱、寄席の繁盛。古代から江戸時代までの芸能史を通覧する。

目次:

序 章 祭祀―儀式から芸能へ

第一章 伎楽と舞楽―国家行事と芸能

第二章 散楽から猿楽へ―「演技術」の進歩

第三章 田楽・猿楽の展開と「能」の形成

第四章 観阿弥・世阿弥と能の「大成」

第五章 歌舞伎の成立と定着

第六章 人形浄瑠璃の成立と発展

第七章 近世演劇の開花と近松門左衛門

第八章 竹豊両座と人形浄瑠璃の黄金時代

第九章 江戸中後期の歌舞伎

第十章 落語・講談の発展と諸芸の交流

〈落語の始祖について/江戸落語中興の祖と職業落語家/講釈・講談の展開/寄席芸の繁栄/寄席と諸芸の交流〉

第十一章 鶴屋南北と河竹黙阿弥―近世から近代へ

主要参考文献

人名索引

事項索引

芸能の歴史がとてもコンパクトにまとめられていて読みやすい。

伎楽は7世紀頃には日本にはいっていたらしい。「くれのうたまい」といわれることもあるように中国大陸中南方の文化圏で行われていた舞楽だった。伎楽は仮面劇の一種で現在の獅子舞に残っているらしいが、ほとんど資料がない

舞楽はいつはいってきたのか定かでない

大化の改新と大宝令にほり雅楽寮が制定された。

そのころから渡来系の芸能が尊重された。

800年代頃から舞楽として整備がなされた。

散楽は舞楽などと一緒にはいってきて、よりくだけた芸だった。

田楽は農業従事者によるものと、専業者によるものがあり芸が異なっていた。高足による芸を特徴とする。

散楽の曲芸的要素はどうやら田楽法師で継承されていたらしい

能は猿楽でも田楽でも行われていた。

延年で猿楽が発展した。

初期猿楽の表芸はいわゆる「翁猿楽」と呼ばれる祝じゅてきな性格をもつ歌舞だった。そのため各地の寺院と結びついた

当初猿楽能より田楽能の方が人気があった。かんあみは「曲舞」と呼ばれる語りものの曲節を取り入れて人気を博した。

ぜあみはそれまでの古典を能作品の根底に据え、演劇的おもしろさと文学的品格の統一を図った。能舞台が整備されるのは秀吉の時代、橋がかりの原型ができた。

もっとも変わったのは実は明治時代。

能楽堂ができて明かりがつけられた。

以降、歌舞伎、人形浄瑠璃、落語、講談、色物についての記述がある。

幕末の歌舞伎まで。

著者:今岡 謙太郎

出版社: 武蔵野美術大学出版局 (2008/03)

ISBN-10: 4901631810

内容:

一読三嘆?ありそうでなかった、こんな本。謎めいた伎楽面から、猿楽の滑稽、能の幽玄、歌舞伎の破天荒、人形浄瑠璃の情、落語の洒脱、寄席の繁盛。古代から江戸時代までの芸能史を通覧する。

目次:

序 章 祭祀―儀式から芸能へ

第一章 伎楽と舞楽―国家行事と芸能

第二章 散楽から猿楽へ―「演技術」の進歩

第三章 田楽・猿楽の展開と「能」の形成

第四章 観阿弥・世阿弥と能の「大成」

第五章 歌舞伎の成立と定着

第六章 人形浄瑠璃の成立と発展

第七章 近世演劇の開花と近松門左衛門

第八章 竹豊両座と人形浄瑠璃の黄金時代

第九章 江戸中後期の歌舞伎

第十章 落語・講談の発展と諸芸の交流

〈落語の始祖について/江戸落語中興の祖と職業落語家/講釈・講談の展開/寄席芸の繁栄/寄席と諸芸の交流〉

第十一章 鶴屋南北と河竹黙阿弥―近世から近代へ

主要参考文献

人名索引

事項索引

芸能の歴史がとてもコンパクトにまとめられていて読みやすい。

伎楽は7世紀頃には日本にはいっていたらしい。「くれのうたまい」といわれることもあるように中国大陸中南方の文化圏で行われていた舞楽だった。伎楽は仮面劇の一種で現在の獅子舞に残っているらしいが、ほとんど資料がない

舞楽はいつはいってきたのか定かでない

大化の改新と大宝令にほり雅楽寮が制定された。

そのころから渡来系の芸能が尊重された。

800年代頃から舞楽として整備がなされた。

散楽は舞楽などと一緒にはいってきて、よりくだけた芸だった。

田楽は農業従事者によるものと、専業者によるものがあり芸が異なっていた。高足による芸を特徴とする。

散楽の曲芸的要素はどうやら田楽法師で継承されていたらしい

能は猿楽でも田楽でも行われていた。

延年で猿楽が発展した。

初期猿楽の表芸はいわゆる「翁猿楽」と呼ばれる祝じゅてきな性格をもつ歌舞だった。そのため各地の寺院と結びついた

当初猿楽能より田楽能の方が人気があった。かんあみは「曲舞」と呼ばれる語りものの曲節を取り入れて人気を博した。

ぜあみはそれまでの古典を能作品の根底に据え、演劇的おもしろさと文学的品格の統一を図った。能舞台が整備されるのは秀吉の時代、橋がかりの原型ができた。

もっとも変わったのは実は明治時代。

能楽堂ができて明かりがつけられた。

以降、歌舞伎、人形浄瑠璃、落語、講談、色物についての記述がある。

幕末の歌舞伎まで。

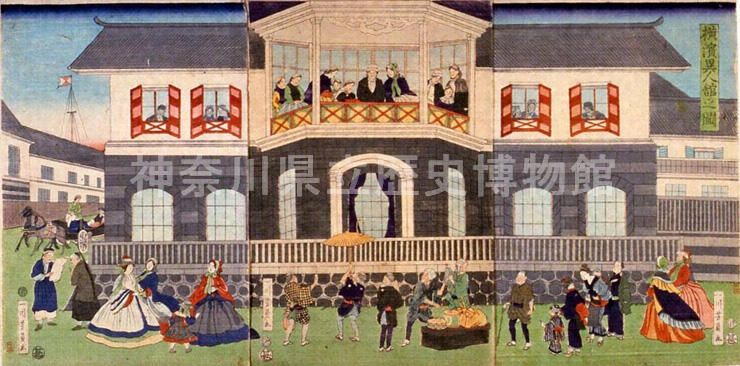

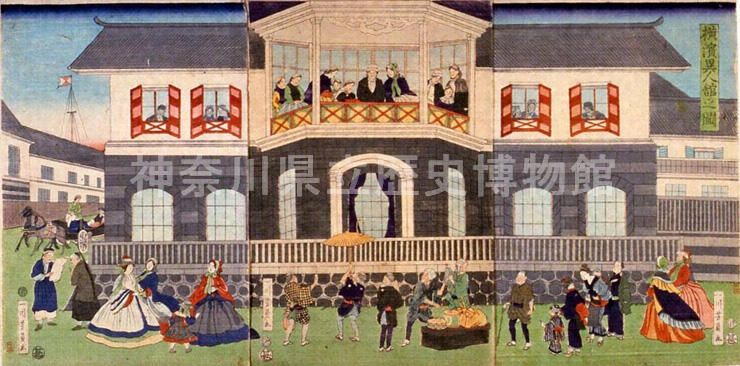

リズリーサーカスの錦絵をチェックしようと 横浜錦絵物語 を読んでいて傘回しの錦絵を発見した!

P22 「横浜異人館之図」 一川芳員 慶応二年(1866) 二月

異人館の下で丸一が笛太鼓の伴奏で金輪の回しわけをしている。

インターネット上にもこの錦絵の写真があった!

http://ch.kanagawa-museum.jp/dm/ukiyoe/yokohama/matinami/d_matinami06.html

これは私が初めて遭遇した、江戸時代に傘回しが行われていたという証拠。

錦絵に籠鞠や撥はあっても傘回しは描かれていないのですよね。

もうひとつ、45P 「横浜海岸之風景」 五雲亭貞秀 明治二年(1869) 頃

この絵の右下あたりで、太鼓の伴奏で頭上にたてものをしながら笛を吹いている絵が

見える。脇には町民と水兵さんたち。

こちらは小さすぎて紋が見えない。たぶん伊勢系でしょうね。

P22 「横浜異人館之図」 一川芳員 慶応二年(1866) 二月

異人館の下で丸一が笛太鼓の伴奏で金輪の回しわけをしている。

インターネット上にもこの錦絵の写真があった!

http://ch.kanagawa-museum.jp/dm/ukiyoe/yokohama/matinami/d_matinami06.html

これは私が初めて遭遇した、江戸時代に傘回しが行われていたという証拠。

錦絵に籠鞠や撥はあっても傘回しは描かれていないのですよね。

もうひとつ、45P 「横浜海岸之風景」 五雲亭貞秀 明治二年(1869) 頃

この絵の右下あたりで、太鼓の伴奏で頭上にたてものをしながら笛を吹いている絵が

見える。脇には町民と水兵さんたち。

こちらは小さすぎて紋が見えない。たぶん伊勢系でしょうね。

書名:新編稀書複製会叢書 (34)

著者:中村幸彦,日野竜夫

出版社: 臨川書店 (1991/02)

ISBN-10: 4653019789

論文名:「このころ草」復刻

著者:菊池真一

雑誌:近世初期文芸第23号(平成18年12月)、46-51ページ

発行:近世初期文芸研究会

「このころ草」は大きな絵がついた本である。イラストに

ちょっと解説がついたといった雰囲気。

世間の様々な身分職業の人たちを描いた絵本といってよいだろう。

前者の新編稀書複製会叢書 (34) の第二項目に「このころ草」の

絵入り複製が掲載されている。文字は達筆なので私には読めないOrz

後者の論文は、この達筆をすべて活字に直したもので、このふたつを

つき合わせてようやく内容が理解できた。

この本で出ている門付け、放下芸関係は、でこ回し、まめ蔵、大神楽、

品玉、綾取。

絵には、でこまわし、皿回し、獅子舞、ボールと箱のマジック、

短い棒の両端から紐をたらしたものを3つ投げる、姿が描かれている。

大神楽の功は次の通り。原本に句読点はない。

--

大かぐらししまひと申は伊勢太神宮よりはじまりいせの国いのうといふ

むらに天よりふりしししかしらありて毎年一国のうちを廻り給ふなり

それをまなひて国々にあまねししまひはじまりける大かぐらとて大たいこ

をふちふゑつつみにてさまざまのきょくをうちてししをまわす家々にき

たうなり

とて御ゑん日にまかせ朔日11日16日21日28日節句節句としこしほん正月に

はりやうそくを出してししを廻し神楽をあぐる子供よろこひてあとに

ついてゆくなり神は人のうやまふによりてゐをまし人は神のとくによりて

うんをそうとあれば神楽を上るにも尤なり

--

著者:中村幸彦,日野竜夫

出版社: 臨川書店 (1991/02)

ISBN-10: 4653019789

論文名:「このころ草」復刻

著者:菊池真一

雑誌:近世初期文芸第23号(平成18年12月)、46-51ページ

発行:近世初期文芸研究会

「このころ草」は大きな絵がついた本である。イラストに

ちょっと解説がついたといった雰囲気。

世間の様々な身分職業の人たちを描いた絵本といってよいだろう。

前者の新編稀書複製会叢書 (34) の第二項目に「このころ草」の

絵入り複製が掲載されている。文字は達筆なので私には読めないOrz

後者の論文は、この達筆をすべて活字に直したもので、このふたつを

つき合わせてようやく内容が理解できた。

この本で出ている門付け、放下芸関係は、でこ回し、まめ蔵、大神楽、

品玉、綾取。

絵には、でこまわし、皿回し、獅子舞、ボールと箱のマジック、

短い棒の両端から紐をたらしたものを3つ投げる、姿が描かれている。

大神楽の功は次の通り。原本に句読点はない。

--

大かぐらししまひと申は伊勢太神宮よりはじまりいせの国いのうといふ

むらに天よりふりしししかしらありて毎年一国のうちを廻り給ふなり

それをまなひて国々にあまねししまひはじまりける大かぐらとて大たいこ

をふちふゑつつみにてさまざまのきょくをうちてししをまわす家々にき

たうなり

とて御ゑん日にまかせ朔日11日16日21日28日節句節句としこしほん正月に

はりやうそくを出してししを廻し神楽をあぐる子供よろこひてあとに

ついてゆくなり神は人のうやまふによりてゐをまし人は神のとくによりて

うんをそうとあれば神楽を上るにも尤なり

--

明治時代の海を渡った芸人たちの話が英語で出版された!

2012年12月4日発売!!

http://cbsdtoolkit.com/microsites/?id=641

Professor Risley and the Imperial Japanese Troupe

How an American Acrobat Introduced Circus to Japan— and Japan to the West

by Frederik L. Schodt

November 2012

ISBN: 978-1-61172-525-4

US $35, CAN $38.50

Hardback, 320 pages

Distributed by Consortium, a division of the Perseus Book Group

これでErikとのメールのやりとりが楽になるかも。。

amazon日本でも売ってた、買わなくちゃね。

http://www.amazon.co.jp/Professor-Risley-Imperial-Japanese-Troupe/dp/1611720095/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1355667054&sr=8-1