初老初級ジャグラーの日記です。

ジャグリングを始めたのは2004年。ボールと傘を中心に投げたりまわしたりしてます。2005年1月にクラブを始めましたが、いまだに3クラブカスケードしかできません。花籠鞠、一つ鞠も始めましたが、まだ基本パターンもできません。

技の習得には通常言われている期間の4倍から5倍かかりますが、投げていること自体が好きなのでじわじわ続けています。

カレンダー

| 01 | 2025/02 | 03 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

ブログ内検索

カテゴリー

最新TB

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

書名:日本民衆文化の原郷―被差別部落の民俗と芸能

著者:沖浦 和光

出版社: 文藝春秋 (2006/02)

ISBN-10: 4167679752

内容:(「BOOK」データベースより)

日本文化の深層を探ると―。能・歌舞伎・人形浄瑠璃から各種の工芸に

いたるまで賎視された人々が、その基底を支えてきた。紀州湯浅の門付

け芸・春駒。巡業三百年、鳥取・円通寺のデコ舞わし。日本有数の歴史

を誇る三次の鵜飼。民俗技芸の起源をたどり、苛烈な差別をはねのけ力

強く生き抜く民の実像を伝える。

被差別部落を訪れて古来の芸能を取材している。

春駒、傀儡、念仏聖、デコ舞わし、鵜飼などが芸として

あげられている。読んでいろいろ考えさせられた。

著者:沖浦 和光

出版社: 文藝春秋 (2006/02)

ISBN-10: 4167679752

内容:(「BOOK」データベースより)

日本文化の深層を探ると―。能・歌舞伎・人形浄瑠璃から各種の工芸に

いたるまで賎視された人々が、その基底を支えてきた。紀州湯浅の門付

け芸・春駒。巡業三百年、鳥取・円通寺のデコ舞わし。日本有数の歴史

を誇る三次の鵜飼。民俗技芸の起源をたどり、苛烈な差別をはねのけ力

強く生き抜く民の実像を伝える。

被差別部落を訪れて古来の芸能を取材している。

春駒、傀儡、念仏聖、デコ舞わし、鵜飼などが芸として

あげられている。読んでいろいろ考えさせられた。

PR

書名:日本枕考

著者:清水 靖彦

出版社: 勁草書房 (1991/10)

ISBN-10: 4326932252

内容:(「BOOK」データベースより)

眠れない夜のさまざまな思いを包む枕―。長い歴史の中で枕はどのように変わってきたのだろうか。素材、髪形からの影響、時代背景、俗信などから枕の不思議に迫る。

枕の雑学本。155ページから162ページまで「枕を使った遊びと曲芸」

という項がある。

枕返しという遊びがあったそうだ。多数の箱型木枕を用い、

枕を重ねて、その角ばっている所を利用して両手で自由に操作しようと

するものである。手の上に重ねた枕を、すばやく掌を裏・表と返しながら

その間に枕を落とさないようにしなければならない。枕を重ねる数を

多くしていって落とさないことを競うと同時にその芸の優劣を比べ

あったものである。

江戸庶民街芸風俗誌から枕の曲芸の引用もある。

寺門静軒の「江戸繁盛記」から、大道の軽業で枕を積み重ねた上で

バランスをとる芸があるという引用がある。

著者:清水 靖彦

出版社: 勁草書房 (1991/10)

ISBN-10: 4326932252

内容:(「BOOK」データベースより)

眠れない夜のさまざまな思いを包む枕―。長い歴史の中で枕はどのように変わってきたのだろうか。素材、髪形からの影響、時代背景、俗信などから枕の不思議に迫る。

枕の雑学本。155ページから162ページまで「枕を使った遊びと曲芸」

という項がある。

枕返しという遊びがあったそうだ。多数の箱型木枕を用い、

枕を重ねて、その角ばっている所を利用して両手で自由に操作しようと

するものである。手の上に重ねた枕を、すばやく掌を裏・表と返しながら

その間に枕を落とさないようにしなければならない。枕を重ねる数を

多くしていって落とさないことを競うと同時にその芸の優劣を比べ

あったものである。

江戸庶民街芸風俗誌から枕の曲芸の引用もある。

寺門静軒の「江戸繁盛記」から、大道の軽業で枕を積み重ねた上で

バランスをとる芸があるという引用がある。

書名:枕の文化史

著者:矢野憲一

出版社: 講談社 (1985/11)

ISBN-10: 4062022702

枕の歴史本。212ページから217ページまで「枕の遊びと曲芸」という

項がある。

枕返しは寛永時代に京都で善次郎と武蔵が始まりで、正保年代に江戸に

下って堺町の見世物小芝居で興行したという。

「図説庶民芸能ー江戸の見世物」(古河三樹著、雄山閣)、正保2年版

「ひそめ草」(1645)にも記述があるそうだ。

延宝八年版の「江戸向の岡」には「ほととぎす枕返しを玉之助」という

句があり、玉之助が名手だったことがわかる。

浄瑠璃「傾城反魂香」には「二八ばかりの小人、まくらがへしの

曲枕、をっ取、をっ取、はらりはらり」。

元禄のころには古伝内(いにしえでんない)(都伝内)という放下師

で小芝居の座元を兼ねた名人がいると伝わり、「おっとり、おっとり、

はらりはらりと枕の曲芸、狂言尽くし見ないと女にもてないぞ」

と呼び込みをされていたとのこと。文化2年(1805)江戸東両国で

大阪の女軽業太夫が興行した番付を最後に文献でも見られなくなった

という。。

著者:矢野憲一

出版社: 講談社 (1985/11)

ISBN-10: 4062022702

枕の歴史本。212ページから217ページまで「枕の遊びと曲芸」という

項がある。

枕返しは寛永時代に京都で善次郎と武蔵が始まりで、正保年代に江戸に

下って堺町の見世物小芝居で興行したという。

「図説庶民芸能ー江戸の見世物」(古河三樹著、雄山閣)、正保2年版

「ひそめ草」(1645)にも記述があるそうだ。

延宝八年版の「江戸向の岡」には「ほととぎす枕返しを玉之助」という

句があり、玉之助が名手だったことがわかる。

浄瑠璃「傾城反魂香」には「二八ばかりの小人、まくらがへしの

曲枕、をっ取、をっ取、はらりはらり」。

元禄のころには古伝内(いにしえでんない)(都伝内)という放下師

で小芝居の座元を兼ねた名人がいると伝わり、「おっとり、おっとり、

はらりはらりと枕の曲芸、狂言尽くし見ないと女にもてないぞ」

と呼び込みをされていたとのこと。文化2年(1805)江戸東両国で

大阪の女軽業太夫が興行した番付を最後に文献でも見られなくなった

という。。

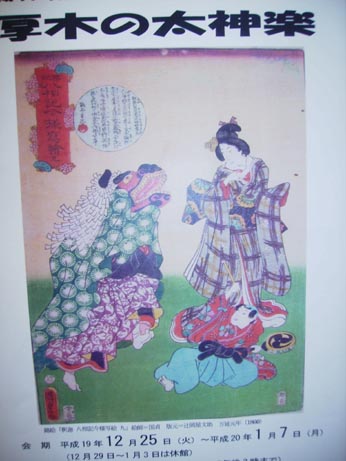

厚木にも太神楽があったのね。

今年の初めに展示会があったそうだ。見に行きたかったOrz

http://ttfuji.exblog.jp/6643177/

http://kugimaruhisako.blog117.fc2.com/blog-entry-51.html

http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/broadband/book/kindaishiwa/page_12527.html

http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/broadband/book/bunkazai/page_11602.html

http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/bunkazai/bunkazai/geinou/page_3515.html

伝承者であった島本清文氏が平成10年に94歳で亡くなられてからは、活動が休止されているとのこと。

保存会の方々にコンタクトを取ればビデオを見せてもらえるだろうか?

今年の初めに展示会があったそうだ。見に行きたかったOrz

http://ttfuji.exblog.jp/6643177/

http://kugimaruhisako.blog117.fc2.com/blog-entry-51.html

http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/broadband/book/kindaishiwa/page_12527.html

http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/broadband/book/bunkazai/page_11602.html

http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/bunkazai/bunkazai/geinou/page_3515.html

伝承者であった島本清文氏が平成10年に94歳で亡くなられてからは、活動が休止されているとのこと。

保存会の方々にコンタクトを取ればビデオを見せてもらえるだろうか?

書名:江馬務著作集〈第9巻〉風流と習俗

著者:江馬務

出版社: 中央公論社 (1977/10)

ASIN: B000J8XCOY

210ページから224ページに「雑芸の変遷」、225ページから

237ページに「獅子舞の研究」がある。

「雑芸の変遷」

奈良時代に奇術と主とする散楽が大量にはいってきた。

散楽としては16種類があげられている。平安時代にあって

分化が始まった。「新猿楽記」に傀儡、品玉、輪鼓などがあげられている。

江戸時代に関しては次のような記述がある。

---

「田楽」の獅子頭が除疫の迷信に復活再生し、之に奇術を伴って

「太神楽」となりしきことは何と言っても雑芸の筆頭で、

京都の「六斎念仏」(桃山期に発達)が之に次ぐものである。

「獅子舞の研究」

太神楽については次のような記述がある

---

江戸時代以後における太神楽といふものは伊勢の獅子頭の神事の

系統と田楽の系統がまぜられているやうに思われる。伊勢の

太神楽といふのも「代神楽」とも記してあって実は伊勢神官とは

何等の関係もないもので、山田の神事に倣って起こった亜流と

見ることが出来るのである

---

またこの後に「八十翁物語」を引用して太神楽の変遷を述べている。

著者:江馬務

出版社: 中央公論社 (1977/10)

ASIN: B000J8XCOY

210ページから224ページに「雑芸の変遷」、225ページから

237ページに「獅子舞の研究」がある。

「雑芸の変遷」

奈良時代に奇術と主とする散楽が大量にはいってきた。

散楽としては16種類があげられている。平安時代にあって

分化が始まった。「新猿楽記」に傀儡、品玉、輪鼓などがあげられている。

江戸時代に関しては次のような記述がある。

---

「田楽」の獅子頭が除疫の迷信に復活再生し、之に奇術を伴って

「太神楽」となりしきことは何と言っても雑芸の筆頭で、

京都の「六斎念仏」(桃山期に発達)が之に次ぐものである。

「獅子舞の研究」

太神楽については次のような記述がある

---

江戸時代以後における太神楽といふものは伊勢の獅子頭の神事の

系統と田楽の系統がまぜられているやうに思われる。伊勢の

太神楽といふのも「代神楽」とも記してあって実は伊勢神官とは

何等の関係もないもので、山田の神事に倣って起こった亜流と

見ることが出来るのである

---

またこの後に「八十翁物語」を引用して太神楽の変遷を述べている。