初老初級ジャグラーの日記です。

ジャグリングを始めたのは2004年。ボールと傘を中心に投げたりまわしたりしてます。2005年1月にクラブを始めましたが、いまだに3クラブカスケードしかできません。花籠鞠、一つ鞠も始めましたが、まだ基本パターンもできません。

技の習得には通常言われている期間の4倍から5倍かかりますが、投げていること自体が好きなのでじわじわ続けています。

カレンダー

| 11 | 2025/12 | 01 |

| S | M | T | W | T | F | S |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | 31 |

ブログ内検索

カテゴリー

最新TB

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

母親が死去した。

母は私のジャグリングの一番の観客だった。

私がジャグリングを行っている理由の半分は母親に見せるためだった。

来年の新年には花籠鞠と一つ鞠を見せようと思っていたのに、

母親の寿命に私の芸の上達が間に合わなかったのが悔しい。

通夜の添寝の朝に、棺の前で母親に見せる最後の練習。

実家にあったアイテムは一つ鞠のみだったので、

かなり情けない練習になってしまったOrz。

これから先のモティベーションが問題だなあ。

母は私のジャグリングの一番の観客だった。

私がジャグリングを行っている理由の半分は母親に見せるためだった。

来年の新年には花籠鞠と一つ鞠を見せようと思っていたのに、

母親の寿命に私の芸の上達が間に合わなかったのが悔しい。

通夜の添寝の朝に、棺の前で母親に見せる最後の練習。

実家にあったアイテムは一つ鞠のみだったので、

かなり情けない練習になってしまったOrz。

これから先のモティベーションが問題だなあ。

PR

国立劇場おきなわに組踊公演「屋慶名大主敵討」を見にきました。

公演の感想はれびゅう参照。劇場前ではもちろん記念撮影。

劇場内にレファレンスルームがあって係員に相談できるところはさすが国立劇

場だと感心しました。閉架式の本棚があり、検索して申し込むと閲覧可能。で

もコピーできないのってどうでしょう?沖縄の伝統芸能に曲芸がないのか開演

前に調べようとしたら、相談にのってくれて終演までに調べてくれるとのこと。

終演後にはなんと沖縄伝統芸能の先生を連れてきてくださいました。ありがた

いことです。お会いした宜保榮治郎先生曰く

「太神楽曲芸のようなものは存在せず、ものを使った芸能で残っているのは京

太郎(ちょんだらー)のみ。京太郎は室町末期に本土からはいって大正時代ま

で生きていた。いまは廃れてしまって、わずかにエイサーの道化役として人間

が演じる形で残っているだけ。本土の神楽は取り入れたところはあったが、す

でに形はない。」

京太郎ってでこ回しのことだそうです。沖縄芸能の歴史に関する参考文献とし

て係員の方から次の2冊を紹介されました。

「沖縄の祭祀と民俗芸能の研究」「沖縄の遊行芸」

県立博物館の図書室でエイサーについてちょっと読みましたが、エイサーも20

世紀後半にチャンピオンシップ形式でイベントをうつようになってから、大幅

に変容(というか別物)になってしまったようです。よさこいソーランみたい

なものでしょうか?

書名:枕の文化史

著者:矢野憲一

出版社: 講談社 (1985/11)

ISBN-10: 4062022702

枕の歴史本。212ページから217ページまで「枕の遊びと曲芸」という

項がある。

枕返しは寛永時代に京都で善次郎と武蔵が始まりで、正保年代に江戸に

下って堺町の見世物小芝居で興行したという。

「図説庶民芸能ー江戸の見世物」(古河三樹著、雄山閣)、正保2年版

「ひそめ草」(1645)にも記述があるそうだ。

延宝八年版の「江戸向の岡」には「ほととぎす枕返しを玉之助」という

句があり、玉之助が名手だったことがわかる。

浄瑠璃「傾城反魂香」には「二八ばかりの小人、まくらがへしの

曲枕、をっ取、をっ取、はらりはらり」。

元禄のころには古伝内(いにしえでんない)(都伝内)という放下師

で小芝居の座元を兼ねた名人がいると伝わり、「おっとり、おっとり、

はらりはらりと枕の曲芸、狂言尽くし見ないと女にもてないぞ」

と呼び込みをされていたとのこと。文化2年(1805)江戸東両国で

大阪の女軽業太夫が興行した番付を最後に文献でも見られなくなった

という。。

著者:矢野憲一

出版社: 講談社 (1985/11)

ISBN-10: 4062022702

枕の歴史本。212ページから217ページまで「枕の遊びと曲芸」という

項がある。

枕返しは寛永時代に京都で善次郎と武蔵が始まりで、正保年代に江戸に

下って堺町の見世物小芝居で興行したという。

「図説庶民芸能ー江戸の見世物」(古河三樹著、雄山閣)、正保2年版

「ひそめ草」(1645)にも記述があるそうだ。

延宝八年版の「江戸向の岡」には「ほととぎす枕返しを玉之助」という

句があり、玉之助が名手だったことがわかる。

浄瑠璃「傾城反魂香」には「二八ばかりの小人、まくらがへしの

曲枕、をっ取、をっ取、はらりはらり」。

元禄のころには古伝内(いにしえでんない)(都伝内)という放下師

で小芝居の座元を兼ねた名人がいると伝わり、「おっとり、おっとり、

はらりはらりと枕の曲芸、狂言尽くし見ないと女にもてないぞ」

と呼び込みをされていたとのこと。文化2年(1805)江戸東両国で

大阪の女軽業太夫が興行した番付を最後に文献でも見られなくなった

という。。

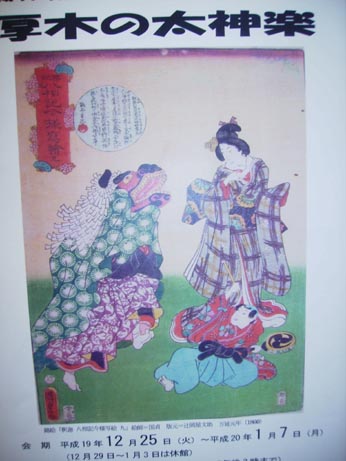

厚木にも太神楽があったのね。

今年の初めに展示会があったそうだ。見に行きたかったOrz

http://ttfuji.exblog.jp/6643177/

http://kugimaruhisako.blog117.fc2.com/blog-entry-51.html

http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/broadband/book/kindaishiwa/page_12527.html

http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/broadband/book/bunkazai/page_11602.html

http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/bunkazai/bunkazai/geinou/page_3515.html

伝承者であった島本清文氏が平成10年に94歳で亡くなられてからは、活動が休止されているとのこと。

保存会の方々にコンタクトを取ればビデオを見せてもらえるだろうか?

今年の初めに展示会があったそうだ。見に行きたかったOrz

http://ttfuji.exblog.jp/6643177/

http://kugimaruhisako.blog117.fc2.com/blog-entry-51.html

http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/broadband/book/kindaishiwa/page_12527.html

http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/broadband/book/bunkazai/page_11602.html

http://www2.city.atsugi.kanagawa.jp/bunkazai/bunkazai/geinou/page_3515.html

伝承者であった島本清文氏が平成10年に94歳で亡くなられてからは、活動が休止されているとのこと。

保存会の方々にコンタクトを取ればビデオを見せてもらえるだろうか?

今日は太神楽教室。

一つ鞠のTIPSをいくつか教わった。

・撥の上に鞠を載せる際に左手に関しては目の前、

右手に関しては左手の位置より一段高いところで行う

・撥を両手に持って鞠をぐりぐり回す時に、撥を保持する位置を

撥の真ん中に持ってくる。

撥の真ん中を握った状態から鞠を撥で両側から挟む

ここから小枕返し等(シガーボックスみたいなトリック)に移行する。

確かに撥の真ん中を握っていると鞠を挟みやすい!

撥の端を握っていると挟みにくい上に撥をひっくり返した時の

バランスが取りにくい。ぐりぐりって時間稼ぎかと思っていた(汗)

のだがその間にこんな作業をしていたとは驚きだった。

一つ鞠のTIPSをいくつか教わった。

・撥の上に鞠を載せる際に左手に関しては目の前、

右手に関しては左手の位置より一段高いところで行う

・撥を両手に持って鞠をぐりぐり回す時に、撥を保持する位置を

撥の真ん中に持ってくる。

撥の真ん中を握った状態から鞠を撥で両側から挟む

ここから小枕返し等(シガーボックスみたいなトリック)に移行する。

確かに撥の真ん中を握っていると鞠を挟みやすい!

撥の端を握っていると挟みにくい上に撥をひっくり返した時の

バランスが取りにくい。ぐりぐりって時間稼ぎかと思っていた(汗)

のだがその間にこんな作業をしていたとは驚きだった。